6月5日最高人民法院5日公布《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》,探索完善生态环境损害赔偿制度。该司法解释明确提出,省级、市地级人民政府及其指定的相关部门、机构或者受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门可以作为原告提起生态环境损害赔偿诉讼。

最高法同时发布了5个人民法院保障生态环境损害赔偿制度改革典型案例,对人民法院依法审理生态环境损害赔偿案件提供相应的示范和指导,促进裁判规则的统一和完善,教育引导企业、公众自觉保护生态环境。

《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》规定了可提起生态环境损害赔偿诉讼的三种情形,包括:发生较大、重大、特别重大突发环境事件的,在国家和省级主体功能区规划中划定的重点生态功能区、禁止开发区发生环境污染、生态破坏事件的,以及发生其他严重影响生态环境后果的情形。

该司法解释规定,因污染环境、破坏生态造成人身损害、个人和集体财产损失要求赔偿的,适用侵权责任法等法律规定。因海洋生态环境损害要求赔偿的,适用海洋环境保护法等法律及相关规定。

该司法解释明确了环境损害赔偿诉讼案件的审理规则,其中规定,第一审生态环境损害赔偿诉讼案件由生态环境损害行为实施地、损害结果发生地或者被告住所地的中级以上人民法院管辖。生态环境损害赔偿诉讼案件由人民法院环境资源审判庭或者指定的专门法庭审理。人民法院审理第一审生态环境损害赔偿诉讼案件,应当由法官和人民陪审员组成合议庭进行。

在举证责任方面,司法解释明确规定,原告应当就被告实施了污染环境、破坏生态行为或者具有其他应当依法承担责任的情形,生态环境受到损害以及所需修复费用、损害赔偿等具体数额,以及被告污染环境、破坏生态行为与生态环境损害之间具有关联性,承担相应举证责任。

此外,该司法解释对生态环境损害赔偿责任体系作出创新,首次将“修复生态环境”作为生态环境损害赔偿责任方式,并根据生态环境是否能够修复对损害赔偿责任范围予以分类规定。

在生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼的衔接方面,司法解释规定,人民法院受理因同一损害生态环境行为提起的生态环境损害赔偿诉讼案件和民事公益诉讼案件,应先中止民事公益诉讼案件的审理,待生态环境损害赔偿诉讼案件审理完毕后,就民事公益诉讼案件未被涵盖的诉讼请求依法作出裁判。生态环境损害赔偿诉讼案件的裁判生效后,有权提起民事公益诉讼的机关或者社会组织,就同一损害生态环境行为有证据证明存在前案审理时未发现的损害,并提起民事公益诉讼的,人民法院应予受理。

最高人民法院副院长江必新表示,人民法院将坚持以人民为中心,既要充分发挥司法审判的职能作用,在坚持平等原则基础上依法审理案件,促进生态环境有效修复,又要充分尊重环境资源行政主管部门的执法主体地位,防止审判权“越界”进入行政监管领域,还要注意与行政机关做好诉前磋商、证据调查收集、生态环境修复等环节的衔接协调,形成生态环境保护的强大合力。

来源:新华网

———————————————————————————————————————————————

|

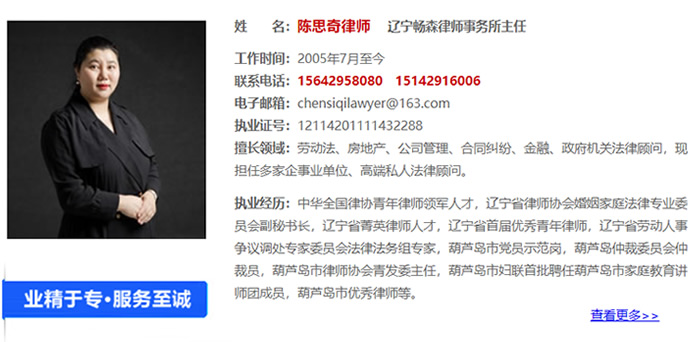

陈思奇律师 辽宁大潮律师事务所,部长,执业证号:12114201111432288,中华全国律师协会会员,中华全国律协青年律师领军人才,辽宁省律师协会青年律师发展专门委员会委员,葫芦岛市律师协会青发委主任,葫芦岛市青少年心理健康服务志愿者协会副会长。2018年,被评为辽宁省优秀青年律师,葫芦岛市妇联首批聘任葫芦岛市家庭教育讲师团成员。自毕业起十余年来一直致力于法学的理论研究与实务实践,潜心于崇高的法律事业。具有深厚的法学功底、清晰的逻辑思维能力、良好的社交网络、精湛的诉讼技巧,复合型法律人才,综合能力较强。

陈思奇律师专业特长:公司合同法、建筑房地产法、企业法律顾问等,曾经办理了大量合同纠纷、债权债务纠纷案件,代理了众多建筑房地产纠纷案件,担任多家单位法律顾问。受聘担任《葫芦岛房地产网》、《葫芦岛人才网》、《葫芦岛婚嫁网》、《葫芦岛在线》等多家媒体的顾问律师。

陈思奇律师业务范围:企业法律顾问服务、法律实务培训、房地产与建设工程案件、刑事辩护、合同纠纷、经济案件、伤害索赔、离婚析产、金融投资与保险、欠款追偿、交通事故等。

|

|